研究成果のポイント

- 医療用MRIや研究用加速器などで用いられる超伝導磁石には、強い磁場でも超伝導を維持できる材料が欠かせません。ところが従来の超伝導は磁場との相性が悪く、高い磁場では超伝導状態を保てないという課題がありました。

- 原子力機構が独自開発した手法で合成した超純良単結晶ウランテルル化物(化学式 UTe2)を用いて、磁場に強いとされる「スピン三重項超伝導」が、どの程度の強さの磁場に耐えられるかを調べました。

- その結果、超伝導は磁場の中で自らその状態を柔軟に変え、より強い磁場に適応した新しい状態へ移行することを発見しました。この新しい状態では、超伝導を維持できる限界の磁場(臨界磁場)は、従来の理論予測を大きく超える約2倍の大きさの12テスラに達しました。*通常のネオジム磁石は0.5テスラ、医療用MRIだと3テスラの磁場。

- 本成果は、同一サイズでより高い磁場を目指すための設計指針を示し、強力・小型の超伝導磁石の開発を後押しするものです。

概要

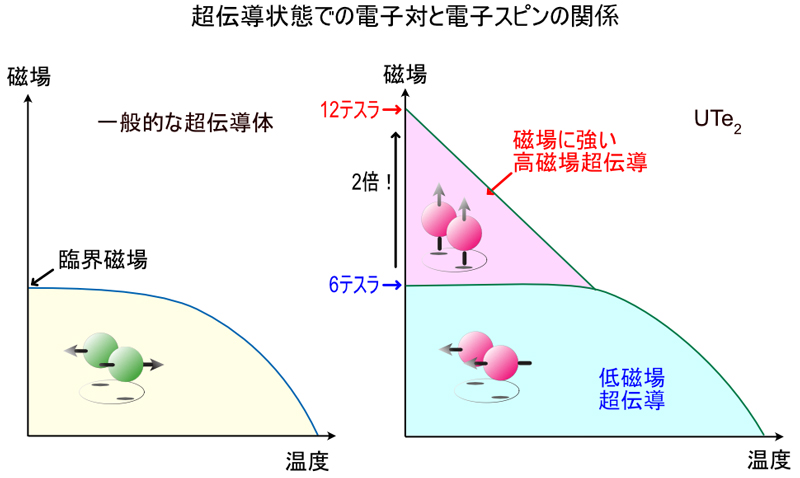

超伝導はある温度以下で物質の電気抵抗がゼロになる現象です。この時、超伝導体(物質)では2つの電子が1組の電子対となり、自ら持つスピン(磁力の最小単位)を打ち消しあっています。このため、磁場は超伝導と相性が悪く、超伝導を抑制する外的要因としてのみ取り扱われてきました。応用上においても、磁場に強い超伝導状態をどのように作り出すかは、重要な課題となっています。一方、近年ウラン化合物で発見された「スピン三重項超伝導」は、従来の超伝導状態とは電子スピンの状態が異なるため、本質的に磁場に強く、高い磁場の中でも超伝導状態を保つことが知られていました。

今回、原子力機構が開発したスピン三重項超伝導体UTe2(ウランテルル化物)の超純良単結晶を用いて、この新しい超伝導がどのように磁場と共存し、強い磁場中でも安定して存在し続けられるのかを調べました。

その結果、スピン三重項超伝導は磁場の中でそのスピンの状態を柔軟に変化させることができ、より強い磁場に適応した新しい状態へと自ら移行することを発見しました。それによって、超伝導状態が壊れる限界である「臨界磁場」が、従来の理論予測の約2倍、12テスラにまで達することも明らかになりました。これは、通常のネオジム磁石が0.5テスラ、医療用MRIでは3テスラの磁場であることを踏まえると、非常に大きい値です。

この成果は、高磁場に耐えうる超伝導体開発に指針を与えるものであり、MRIや次世代加速器に必要な超伝導電磁石に使用する材料開発につながると期待されます。

本研究は、国立大学法人東北大学(総長 冨永悌二、以下「東北大学」)金属材料研究所 淡路智教授、佐々木孝彦教授、青木大教授、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長 小口正範、以下「原子力機構」)原子力科学研究所 先端基礎研究センター 強相関アクチノイド科学研究グループ 常盤欣文研究主幹、徳永陽グループリーダー、国立大学法人京都大学(総長 湊長博、以下「京都大学」)大学院理学研究科 栁瀬陽一教授らによるものです。

本研究成果は、2025年9月24日(現地時間)に米国物理学会誌「Physical Review Letters」にオンライン掲載されました。

詳細

- プレスリリース本文 [PDF: 517KB]

- Physical Review Letters [DOI:10.1103/z8yx-yzdh]