概要

赤リンは19世紀に発見された物質で、環境技術分野における様々な用途に適した安価で天然豊富な半導体として、現在も大きな注目を集めています。特に、優れた光触媒活性を示すことや、バッテリーの陽極材料としての高い可能性が期待されています。しかし、その正確な構造については、まだ多くの謎が残されているのが現状です。

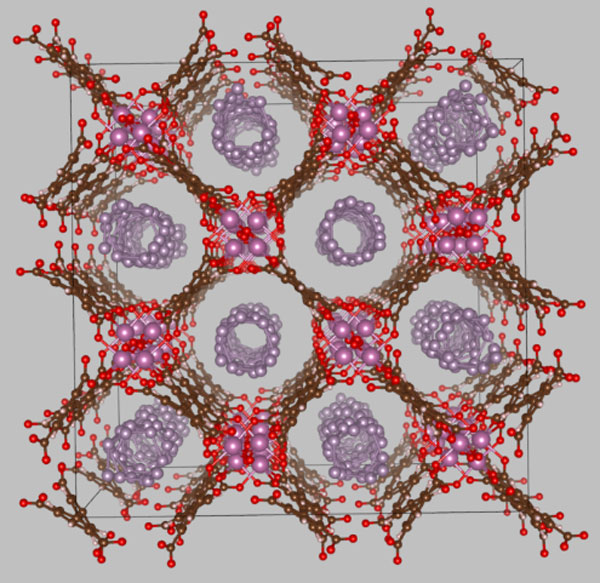

この度、マーティン・シュレーダー教授とセルゲイ・A・サプチェンコ博士(マンチェスター大学)が率いる国際研究チームが、インジウム(III)系の金属有機構造体における重要な発見を報告しました。同構造体に内包されたP4分子の吸着と光重合により、[P8]ユニットで構成される二重らせん鎖複合体が形成されることを明らかにしたのです。Nature Communications 誌に2025年2月12日(現地時間)に掲載された本研究では、金属有機ホストの細孔内で安定化された赤リンの構造的構成要素について、結晶学的な直接証拠の提示に成功しています。

最新の分光法による解析では、観察された二重らせんが単純なサブユニットの構造的乱れに起因するものではないことが判明しました。この特異な構造的特徴を解明するため、東北大学金属材料研究所のロディオン・ベロスルドフ准教授と共同で、同研究所計算材料学センター(CCMS)のスーパーコンピュータ「MASAMUNE-IMR」を用いた第一原理計算を実施しました。その結果、これまで赤リンの主要成分と考えられていたバタフライ型P4フラグメントの単鎖が、ホスト構造体の3次元チャネル環境内で実際には崩壊し、二重らせん構造内で熱力学的に安定な[P8]nを形成することが明らかになりました。

本研究成果は、開発された材料が可視光による水処理や人工光合成プロセスへの応用に大きな可能性を持つことを示しています。さらに、この多孔質ホスト内での不安定物質の安定化という方法論は、他の小分子のMOF支援光重合にも応用できる可能性があります。これにより、内包・保護された付加体、凝集体、ポリマーの電子構造や光触媒性能を効果的に制御できる新たな手法の確立が期待されます。

詳細

- Nature Communications [DOI: 10.1038/s41467-025-55999-4]